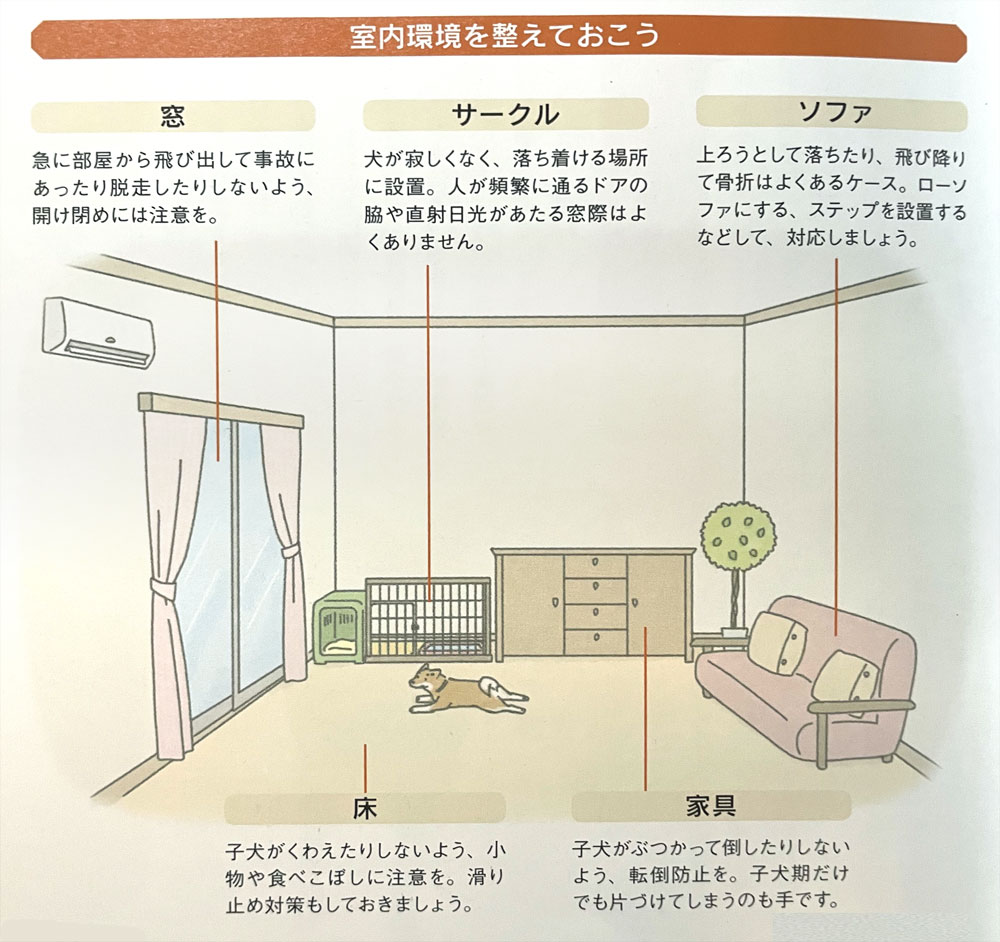

犬を迎えるまえに部屋の環境を整えておこう

犬は気になるものは何でも口に入れ、噛む習性があります。かじると危険なコンセントはカバーを取り付ける。中毒を起こしやすい観葉植物はおかないようにするなど、犬にとって危ないものがないか家の中をチェックしておきましょう。

いたずらできない環境にしておこう

犬はいたずらを繰り返してしまうことがあります。例えばゴミ箱をいたずらして楽しい経験をした犬は、それを覚えてまたゴミ箱をいたずらするようになります。だからゴミ箱は犬の口の届くところに置かないのが一番。玄関マットなどマット類も要注意。フローリングからトイレシートへと足の感触が変わりますが、マット類もそれを同じ感覚を呼び起こします。いたずらや失敗、粗相などの原因になるものは、犬が成長するまで片付けておきましょう。

敷物の敷き方に注意

床より面積の小さいマット類は、トイレと間違いやすいですが、床全体にカーペットを敷きつめるのは問題ありません。ただし毛足が長いものは犬の爪に引っかかりやすいです。毛足が短いものを選びましょう。

理想の室内環境

子犬が遊んでも安心な部屋づくりを目指そう

子犬を迎えると決まったら、用品の準備と同時に進めたいのが環境の整理です。どの犬種でも子犬は体が未熟で体調も不安定なもの。けれど、興味あるものに近づいたり、挑戦したりする子もいます。それがケガや体調を崩す原因になることも。思わぬアクシデントを避けるために、安全で快適な環境づくりを心がけましょう。

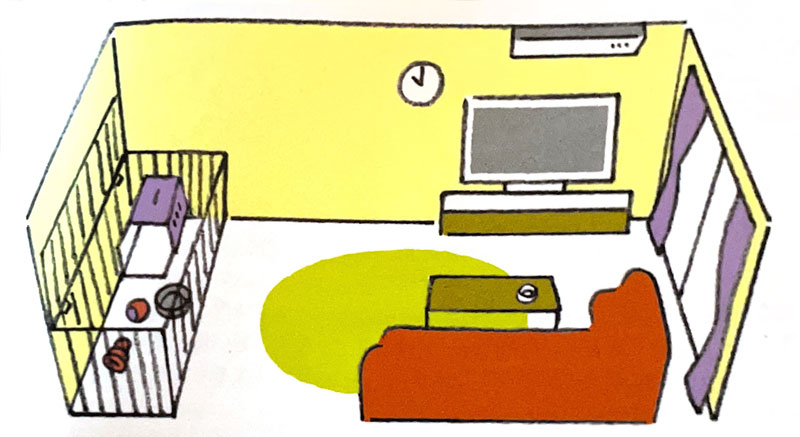

サークルは居間に設置する

まず先ほども述べたように、子犬のいるサークルは人が集まるリビングや居間に設置するといいでしょう。飼い主さんの様子を見られるので、犬が寂しくありません。様々な物音にも慣れやすくなります。

また子犬は暑さ寒さに弱いうえに体温調節がまだうまくいきません。サークルに直接エアコンの風が当たらないほうがベスト。窓際で直射日光が当たりすぎるのも夏場は絶対にNGです。

床はキレイにしておくこと

せっかく愛犬を迎えたのだから、サークルから出して一緒に遊ぶことも多いはず、そのためには部屋をきれいにしておきましょう。輪ゴムやヘアピンなど小物が落ちていると、好奇心からくわえてしまうことも。誤飲につながります。子どもがいる場合には、食べこぼしにも注意。愛犬が遊ぶ床は徹底的にキレイにしておきましょう。

噛んではいけないものはカバーを

好奇心旺盛な子犬は不思議なものを噛んで確認しようとします。観葉植物や電源コードなど、噛まれたくないものや危険なものはカバーを付ける、隠すなどして対策を取りましょう。観葉植物にはペットにとって毒性があるものもあるので食いしん坊な子犬には注意を。

スリッパやゴミ箱

かじられたりひっくり返されたりして困るものは床に置かないようにします。ゴミ箱はフタがついていても上手にあけてしまうこともあるので注意が必要です。

家具が転倒しないよう予防を

バランスの悪い家具は、夢中で遊んでいる子犬が激突して倒してしまう可能性があります。子犬が遊ぶスペースから撤去するか、倒れないように滑り止めなどをしておくといいです。

また活発な子犬ならばソファに飛び乗ろうとすることも。転落して骨折というケースは少なくありません。ローソファが安心です。もしくはステップを用意して、そこから登らせるようにしてもいいでしょう。

やんちゃなタイプの子犬は壁紙を剥がしたり、家具をかじったりすることも。サークルから出すときに犬が遊ぶ場所を限定すると安心です。家具や内装への予防度合いは、各家庭で違います。家族で話し合って決めておくといいでしょう。

スポンサーリンク

サークルの置き方のコツ

「分離不安」をしることから最初のしつけが始まる

犬は本来、群れで生きる動物です。食料である獲物を狩猟するときや、危険な外敵から身を守るときなどには、群れで行動したほうが効率的だったためです。そうした祖先からの本能がいまだに犬の脳にインプットされています。

そのため群れから離れると異常なほど不安になる傾向があります。これを「分離不安」と言います。飼い犬は一家を群れとみなしています。家族の顔が見えないと鳴くだけでなく、不安からモノを壊す、粗相をするなどのストレス解消行動を引き起こすことが多くなります。

人と犬は違うのですから、飼い始めに人の社会に適応して生きることをきっちり教え込まねばなりません。人の社会に適応するには「飼い主は群れのリーダー」「飼い主の指示には絶対的に従う」という決まりを教え込めばいいわけです。

飼い主の気配が感じられない場所で飼うのはよくない

そのため飼い主家族の気配が感じられない場所で飼うのはよくありません。たとえば玄関先につなぐのは、犬にとっては最悪の生活環境。リビングルームがベストです。普段はつながずにケージに入れて、多少は自由に動けるようにしておきましょう。

犬にはテリトリーを定めて、その中で安心して暮らす習性があります。部屋の中で放し飼いをするのは一見、自由に動き回れて嬉しいだろうと思いがちです。しかし、犬に寄っては守るべきテリトリーが広すぎて、ストレス過多になるわけです。ケージやハウスを与えると囲まれて安全な居場所となり、落ち着くことができます。

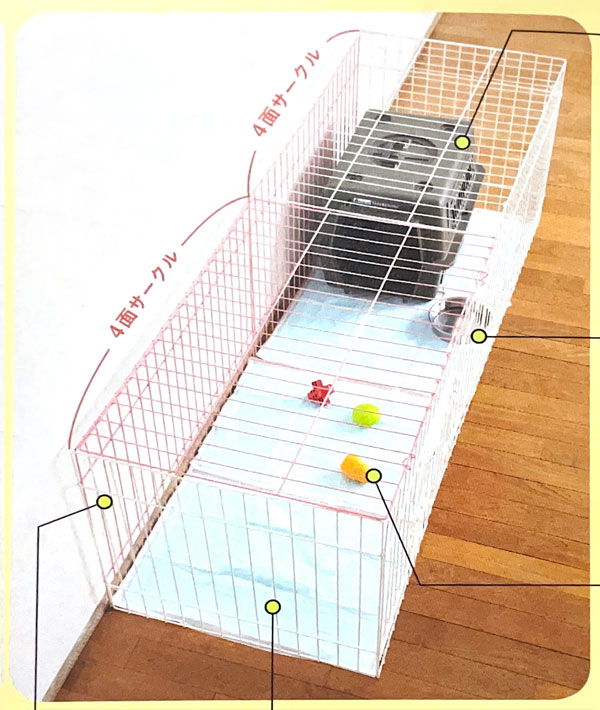

実際のサークル設置の具体的なコツを見ていこう

セッティングする場所

サークルのなかにトイレや寝床、遊ぶ場所をセッティングして場所を確保してあげましょう。サークルを犬の基本の生活の場とすれば、生活のけじめがつけやすくなり、留守番などもしやすくなります。

適度に日当たりや風通しがよく、家族の目が行き届くリビングの壁際に設置します。エアコンの風が直接当たる場所や人の出入りが多い入口付近や外が見えやすい場所、直射日光のあたる場所は避けます。

サークルの設置のコツ

サークル

家族の集まるリビングに設置します。小型犬の場合は2つの4面サークルをつなぎ、大型犬の場合は8面サークルや部屋全体をサークルで囲んで広いスペースを作ります。サークルの角を90度に固定できるコーナージョイントで補強すれば、倒れにくくなります。屋根も設置しましょう。

クレート(寝床)

寝床としてクレートを設置。このなかで食事も与えます。クレート内にはつかわなくなったタオルや毛布などを折りたたんで敷いてあげましょう。扉は安全に出入りできるように、開けて固定するか、取り外しておきます。

トイレシーツ

はじめはどこでしてもいいように、サークルのなか全体にトイレシーツを敷き詰めます。犬は寝床や食事場所を汚さないようにする習性があるため、クレートの近くでは排泄しなくなります。そうしたら、寝床の近くから徐々にトイレシーツを外し、最終的には寝床から離れたところにトイレシーツのワイド判1枚を敷くだけにし、スペースを小さくします。

水入れ

いつでも新鮮な水を飲めるようにしてあげましょう。丈夫で重く、安定感のあるものを用意します。留守番のときはサイフォン式やペットボトルを逆さにして使う給水器を設置するのでもOK。

おもちゃ

長時間楽しめるコングやかじられても壊れないおもちゃを3個ぐらい用意して、入れておきます。

パワフルな子はサークルを動かしてしまうことも

活発でパワフルなビーグルやコーギー、大型犬は遊んでいるときなど、サークル自体が前や左右に動いてしまう場合があります。棚などを使ってサークルを押さえ、サークルが動かないように固定しましょう。

家族でルールを決めておこう

どの程度予防するのか家族で話し合っておく

家族で決めておきたいこと

- 家族内で犬にしてほしいこと、ダメなことを決めておく

- 上記で決めたダメなことは家族全員で犬にさせないよう、徹底する

- トレーニングに使う言葉を決めておく

子犬が混乱しないように家族内で統一を図りましょう

犬を買うときは家族全員の同意が理想

子犬を迎えるときには、基本的に家族の全員一致が望ましいです。お母さんは飼う気満々だけど、お父さんはあまり乗り気ではない…。実際に買い始めて見るとパパが一番メロメロになることも多いのですが、できれば家族全員の同意が最初から欲しいところ。誰かひとりだけで世話をしていると、その人が体調を崩したときに困ります。

また食事や散歩の世話は当番やローテーションを決めて、できるだけ家族全員で担当しましょう。犬からの愛情がひとりに偏らなくなります。

我が家のルールをしっかり決めておく

トレーニングに対して、家族の放心を決めておくことも重要です。例えば、お母さんはソファに乗ってもいいというのに、お父さんはダメという。それでは犬は混乱してしまいます。また、お母さんはおすわり、お父さんはシットというように言葉が違っていても混乱してしまいます。犬に寄ってはいやになって、飼い主さんのいうことに従わなくなる場合も。

トレーニングの方法、どこまでトレーニンするかは、それぞれの家庭で違って構いません。しかし、我が家の愛犬には「どの行動をしてほしいのか、どの行動がダメなのか」を、家庭内で統一しておきましょう。

子どもたちにルールを守ってもらう。

ルールに関しては、子どものいる家庭でとくに注意が必要です。親が知らないうちに人間の食べ物を与えてしまうなど、禁止事項を破ってしまうことがあります。また、子どもでよくありがちなのが、無意味におすわりなどをさせたのに、なんのご褒美も与えないこと。犬の不信感を募らせるので、できればやめたほうがいいでしょう。

飼い主さんとの関係がしっかり出来るまでは、小さいこどもと犬だけにしないほうが安心です。

参考文献

『まるごとわかる犬種大図鑑』(出版社: Gokken)(監修:和歌山動物病院院長 若山正之)

『もっと楽しい柴犬ライフ』(出版社:誠文堂新光社 編:愛犬の友編集部)