愛犬の「太りすぎ・痩せすぎ」に気づいていますか?

最近、こんなことを思ったことはありませんか?

「うちの子、ちょっとお腹がぽっこりしてきたかも…」

「痩せすぎかな?肋骨が浮き出てる気がする」

「毎日食べてるし元気だけど、これって大丈夫?」

愛犬の体型は見た目だけで判断しづらく、放っておくと肥満による病気や関節のトラブルに繋がることもあります。

そんなとき役立つのが、獣医師も使う評価方法「BCS(ボディコンディションスコア)」です。

BCSとは?簡単にできる犬の体型チェック法

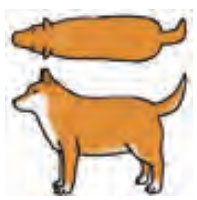

BCS(Body Condition Score)は、犬の体脂肪のつき方を5段階で評価する方法です。体重だけでなく、見た目や触診も含めたバランスの良いチェックが可能です。

BCSの基準(5段階)

| スコア | 状態 | 特徴(見た目と触診) |

|---|---|---|

| 1 痩せすぎ |  | 肋骨・背骨が浮き出て見える。筋肉量も少ない。 |

| 2 やや痩せ |  | 肋骨は容易に触れ、わずかに脂肪がある程度。腰が細くくびれている。 |

| 3 理想的 |  | 肋骨は軽く触れる。上から見て腰にくびれあり。腹部が少し引き締まっている。 |

| 4 やや太り気味 |  | 肋骨は厚い脂肪に覆われている。腹部のくびれが目立たない。 |

| 5 太りすぎ |  | 肋骨が触れにくく、腰のくびれが見られない。全体的に丸みを帯びている。 |

犬種や毛の長さによって見え方に違いがあるため、触ってチェックするのがポイントです。

BCS3が理想体型!毎週チェックする習慣を

「BCS3」に近づけることが、健康寿命を延ばすための第一歩です。

チェック方法のコツ

- 上から見る:腰にくびれがあるか?

- 横から見る:腹部がやや引き締まっているか?

- 触ってみる:肋骨にうっすら脂肪があり、軽く触れる状態か?

これらを週1回、散歩後や食事後などにルーティン化すると、体重の変化に早く気づけます。

肥満や痩せすぎが招くリスクとは?

体型の乱れは見た目の問題だけではありません。

肥満によるリスク

- 関節炎(特に中〜大型犬)

- 糖尿病

- 心臓・呼吸器疾患

- 皮膚病

- がんのリスク増加

痩せすぎによるリスク

- 免疫力の低下

- 筋肉量の減少による転倒リスク

- 栄養失調からの内臓トラブル

食事と運動でBCSをコントロールしよう

BCSを整えるためには、「食事の見直し」と「適度な運動」が重要です。

食事の見直しポイント

- フードのカロリーを再確認(肥満傾向ならライトタイプなど)

- おやつの与えすぎ注意(1日の摂取カロリーの10%以内が目安)

- 複数頭飼育なら食べすぎていないか個別でチェック

運動のアイデア

- 散歩は1日2回 × 20分以上が理想

- 階段や坂道を取り入れると運動強度アップ

- 室内でできるボール遊びや知育トイも◎

スポンサーリンク

去勢・避妊後は特に注意!

去勢・避妊手術後はホルモンバランスの変化で太りやすくなる傾向があります。

術後はフードの見直しや、運動量の調整を早めに行いましょう。BCSチェックを習慣にすることで、予防につながります。

今日から始める!BCSセルフチェックリスト

✅ 肋骨がうっすら触れる?

✅ 上から見てくびれはある?

✅ 散歩は十分にしている?

✅ ごはんの量は正確に測っている?

✅ 体重測定は週1している?

これらを「YES」で揃えられると、理想体型を維持しやすくなります!

まとめ:BCSを活かして健康的な毎日を

愛犬の健康を守るためには、毎日の小さな気づきとケアがとても大切です。

BCSは自宅でできる簡単チェック法。

今日からでも始められるので、まずは一度、愛犬の身体をじっくり触ってチェックしてみましょう。

参考文献

『まるごとわかる犬種大図鑑』(出版社: Gokken)(監修:和歌山動物病院院長 若山正之)

『もっと楽しい柴犬ライフ』(出版社:誠文堂新光社 編:愛犬の友編集部)