住んでいる市区町村で畜犬登録を行う方法を解説!

犬を飼ったときには畜犬登録を行わなければいけません。畜犬登録とは、飼い主さんが居住している市区町村に飼い犬の登録をすることです。

生後91日以上の犬を飼っている場合、飼い主さんが行うよう法律で定められています。これにより誰に犬が飼育されているかが把握できるようになり、万が一狂犬病が発生した場合に迅速かつ的確に対応できます。

まず生後90日以降の犬を狂犬病予防接種に連れて行こう

しかし、買い始めてすぐに登録できるわけではありません。飼い主さんはまず、犬を狂犬病予防注射につれていきましょう。狂犬病予防注射は生後90日以降の犬が年一回受けなくてはいけないもので、4月から6月にかけて接種します。

動物病院でも受け付けていますし、市区町村によっては4月頃に狂犬病の集団予防接種が開かれているので、そちらで接種してもOKです。

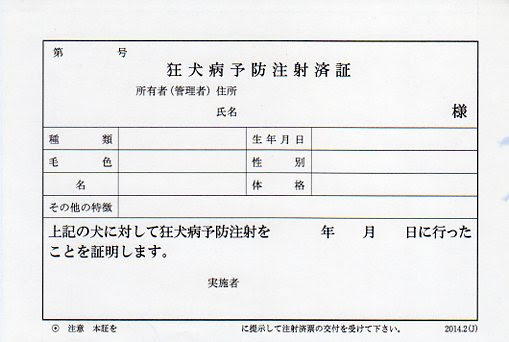

狂犬病予防接種と受けると「狂犬病予防注射済証明書」が発行されます。

「狂犬病予防注射済証明書」をもって30日以内に畜犬登録を行おう

この証明書を持って、発行から30日以内に畜犬登録に行きます。どの部署で登録を行うかは市区町村で異なります。行政のホームページに案内があるので、場所や交付料を確認しておくとよいでしょう。申請時に犬を同行させる必要はありません。

また狂犬病予防接種をしたときに、動物病院が代行して畜犬登録を行ってくれる場合もあるので、聞いてみるといいでしょう。

畜犬登録が終わると、「狂犬病予防接種済証」と「犬鑑札」の2種類の金属プレートが渡されます。「犬鑑札」は犬の戸籍のようなもの。どこの誰に買われているのかの大切な標であり、万が一愛犬が迷子になってしまったとき、犬鑑札があれば発見の確率が高くなります。必ず首輪などに装着しましょう。

畜犬登録することで、年一回の狂犬病予防接種の案内も届くようになります。接種後にその年度の「狂犬病予防接種済証」が発行されるので、付け替えるのをわすれないようにしてください。

もし引っ越しする場合は、畜犬登録も変更が必要です。方法は各市町村で異なるので、転出先、転入先で確認するとベストです。

畜犬登録の流れ

生後90日を過ぎたら、動物病院などで狂犬病予防接種を受ける

発行から30日以内に市区町村で畜犬登録を行う

例:東大阪市の「狂犬病予防接種済証」「犬鑑札」の金属プレート

参照元:https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000026460.html

参考文献

『まるごとわかる犬種大図鑑』(出版社: Gokken)(監修:和歌山動物病院院長 若山正之)

『もっと楽しい柴犬ライフ』(出版社:誠文堂新光社 編:愛犬の友編集部)